車のドアの開き具合を調整する部品

車のことを知りたい

先生、ドアオープンストッパーって、ドアが大きく開きすぎないようにする部品ですよね?でも仕組みがよくわからないんです。

車の研究家

そうだね。ドアの開きすぎを止める部品だよ。たとえば、柱側につけた棒とバネでドアの開きを調整するやり方がある。棒の先にはゴムがついていて、ドアの鉄板部分に当たることで開き具合を調整し、バネでドアの位置を固定するんだ。

車のことを知りたい

なるほど。棒とバネでドアを固定するんですね。他に方法はあるんですか?

車の研究家

ドアの蝶番(ちょうつがい)の部分に、調整する部品とバネを組み込む方法もあるよ。柱側とドア側に棒をつける必要がないから、構造は簡単になるけど、蝶番の部分が複雑になるんだ。

ドアオープンストッパーとは。

車のドアの開き具合を調整する部品「ドア開き止め」について説明します。

ドア開き止めの一つの種類として、柱側に支点を持つ「止め腕」があります。この止め腕の先端はドアの内側に入り込み、クッションゴムとばねが付いています。ドアを開けると、クッションゴムがドア内側の補強板に当たることで、開く角度が決まります。ばねのおかげで、ドアは開いたままの位置で止まります。

ばねの形を波形にすることで、ドアを二段階の角度で開けるようにしていることが多いです。

一方、ドアの蝶番自体に止め機構とばねを組み込んだタイプもあります。この場合、蝶番の構造は複雑になりますが、柱側とドア側の補強板が不要になり、全体としてシンプルな構造になります。

ドアストッパーとは

車のドアを開ける時、どのくらい開くか、そしてその位置でしっかり止まってくれるかは、意外と大切なことです。この役割を担っているのが「戸当り」です。戸当りは、ドアが急に大きく開いたり、風で急に閉まったりするのを防ぎ、壁や隣の車にぶつかる危険を減らしてくれます。小さな部品ですが、安全性と利便性を高める上で重要な役割を担っています。

戸当りがなければ、ドアの開閉時に常に周囲に気を配る必要があり、特に狭い駐車場などでは大変不便です。戸当りのおかげで、安心してドアを開閉することに集中できます。また、子供や高齢者など、力の弱い人がドアを開ける際にも、戸当りは安全性を確保する上で役立ちます。急にドアが閉まってしまう心配がなく、スムーズに乗り降りできます。

最近の戸当りは、ドアの開閉角度を複数段階で調整できるものが増えています。狭い場所では開き具合を小さく、広い場所では大きく開けるといった使い分けが可能です。状況に応じて最適な開き具合に設定できるため、利便性がさらに向上しています。例えば、風の強い日には開き具合を小さくすることで、ドアが風にあおられて急に大きく開くのを防ぐことができます。また、荷物の積み下ろしをする際にも、開き具合を調整することで作業がしやすくなります。

このように、戸当りはドライバーや同乗者の快適性向上に貢献するだけでなく、安全性も確保してくれる、小さな巨人と言えるでしょう。

| 機能 | メリット | 詳細 |

|---|---|---|

| ドアの開閉角度制御 | 安全性の向上 | ドアが急に大きく開いたり、風で急に閉まったりするのを防ぐ。壁や隣の車にぶつかる危険を減らす。 |

| ドア開閉時の保持 | 利便性の向上 | ドアの開閉時に周囲に気を配る必要がなくなり、狭い駐車場などでも安心。子供や高齢者など、力の弱い人にも安全。 |

| 多段階調整機能(最近の戸当り) | 利便性の向上 | 狭い場所では開き具合を小さく、広い場所では大きく開けるなど、状況に応じて最適な開き具合に設定可能。風の強い日や荷物の積み下ろし時にも便利。 |

ドアストッパーの種類

車の扉を開ける量を調整し、固定する部品、扉止めには大きく分けて二つの種類があります。一つは、車の柱側に支点を持つ、点検用の腕のような部品を使った方式です。この方式では、点検用の腕の先端に、衝撃を和らげるゴムと、伸び縮みする金属部品が取り付けられています。衝撃を和らげるゴムが扉の内側の補強材に当たることで、扉の開き具合を調整します。伸び縮みする金属部品は、扉を開いた位置で保持する働きをします。扉を開ける角度は、この点検用の腕の長さや、伸び縮みする金属部品の強さで調整されます。この方式は構造が単純で、扉を大きく開けることができるという利点があります。しかし、車の柱側に部品を取り付ける必要があるため、設計の自由度が制限されるという欠点もあります。

もう一つは、扉の蝶番自体に、点検用の鎖のような機構と伸び縮みする金属部品を組み込んだ方式です。この方式では、蝶番の構造が複雑になりますが、柱側と扉側の両方に点検用の腕を取り付ける補強材が不要になるため、全体の構造は簡素になります。また、部品点数が少なくなるため、組み立てる工程も簡単になり、製造費用を抑えることができます。近年では、こちらの蝶番一体型の扉止めが主流になりつつあります。これは、部品点数が少なく、組み立てる工程が簡素化されるため、製造費用を抑えることに繋がるからです。さらに、柱側に部品を取り付ける必要がないため、設計の自由度が高まり、様々な車種に対応しやすくなります。しかし、扉を開ける角度が制限される場合もあるため、用途に応じて適切な方式を選択することが重要です。

| 種類 | 仕組み | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| 点検用腕方式 | 車の柱側に支点を持つ腕のような部品の先端に、衝撃を和らげるゴムと伸び縮みする金属部品を取り付ける。ゴムが扉に当たり、金属部品で扉を保持する。 | 構造が単純。扉を大きく開けることができる。 | 車の柱側に部品を取り付ける必要があるため、設計の自由度が制限される。 |

| 蝶番一体型 | 扉の蝶番自体に、点検用の鎖のような機構と伸び縮みする金属部品を組み込む。 | 部品点数が少なく、組み立て工程が簡単。製造費用を抑えることができる。設計の自由度が高い。 | 扉を開ける角度が制限される場合もある。 |

チェックアーム方式

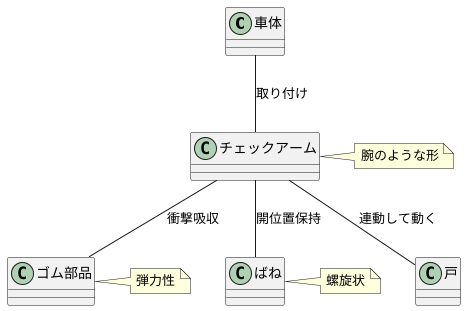

戸の開閉をスムーズにし、任意の位置で固定するための装置、戸当たり。その仕組みの一つに、チェックアーム方式というものがあります。この方式は、多くの乗用車で見られる、比較的簡単な構造を持った戸当たりです。

車体の柱側に、腕のような形をした部品、チェックアームが取り付けられています。このチェックアームが戸の開閉に連動して動き、戸の開き具合を調整するのです。具体的には、戸を開けると、チェックアームも一緒に回転し、戸の動きに合わせて角度を変えます。そして、戸が完全に開いた状態になると、チェックアームは決められた位置で止まり、戸を固定します。

チェックアームの先端部分には、二つの重要な部品が付いています。一つは、衝撃を吸収するための、弾力のあるゴム部品です。この部品は、戸が勢いよく開いた際に、車体や戸に直接衝撃が加わるのを防ぎ、静かに開閉できるようにしています。もう一つは、金属製の螺旋状の部品、ばねです。このばねは、戸を開いた位置で保持するための重要な役割を担っています。戸を開けると、ばねは縮み、エネルギーを蓄えます。そして、この蓄えられたエネルギーによって、戸は開いた位置で固定されるのです。また、ばねの強さを調整することで、戸の開き具合を細かく調整することも可能です。

チェックアーム方式の戸当たりは、構造が単純であるため、製造にかかる費用を抑えることができます。また、調整も比較的容易に行えるため、様々な車種に幅広く採用されています。このように、チェックアーム方式は、費用対効果に優れた、実用的な戸当たり機構と言えるでしょう。

ヒンジ一体型

車のドアを開けるときに、どの程度まで開くかを決める部品、ドアストッパー。その中でも、蝶番(ちょうつがい)と一体になったものが、蝶番一体型ドアストッパーです。

従来のドアストッパーは、ドア枠や柱に取り付ける部品と、ドア側に取り付ける部品を組み合わせて使うのが主流でした。しかし、蝶番一体型は、蝶番自体にストッパーの機能を持たせたことで、部品の数を減らすことができます。部品が少ないということは、それだけ車の重さが軽くなることを意味します。車体が軽くなると、燃費が良くなるだけでなく、動きも軽快になります。

また、従来の方式では、ドア枠や柱に部品を取り付ける必要がありました。そのため、車内側の空間が狭くなることもありました。しかし、蝶番一体型は柱側に部品を取り付ける必要がないため、限られた車内空間を広く使うことができます。特に、軽自動車や小型車など、車内空間が限られている車種にとっては大きな利点です。

蝶番一体型ドアストッパーは、複雑な構造をしているため、従来の方式に比べると、製造にかかるお金は高くなりがちでした。しかし、近年の製造技術の進歩によって、その費用も少しずつ安くなってきています。

さらに、蝶番一体型は耐久性が高いことも大きな特徴です。部品点数が少ないということは、壊れる可能性のある箇所が少ないことを意味します。そのため、長く安心して使うことができます。このように、蝶番一体型ドアストッパーは、様々な利点を持つ、将来性のある技術と言えるでしょう。

| 項目 | 蝶番一体型ドアストッパー | 従来型ドアストッパー |

|---|---|---|

| 構成 | 蝶番と一体 | ドア枠/柱とドアに別々の部品 |

| 部品点数 | 少ない | 多い |

| 車体重量 | 軽い | 重い |

| 燃費 | 良い | 悪い |

| 車内空間 | 広い | 狭い |

| 製造コスト | やや高い(近年低下傾向) | 低い |

| 耐久性 | 高い | 低い |

多段階調整機構

近ごろの車は、ドアの開き具合を細かく調整できる仕組みが備わっていることが多いです。この仕組みは、多段階調整機構付きのドアストッパーと呼ばれ、ばねの形を工夫することで実現されています。これまで、ドアストッパーは単純な棒状の部品が使われることが一般的でしたが、多段階調整機構では、より複雑な形状のばねが採用されています。

例えば、波のような形をしたばねを考えてみましょう。このばねは、特定の角度までドアを開けると、最初の山を越えてカチッと止まります。これが第一段階です。さらにドアを開けると、次の山を越えてまたカチッと止まり、第二段階となります。このように、ばねの山の数を変えることで、ドアの開き具合を段階的に調整できるのです。三段階、四段階といった調整が可能な車種も存在します。

この機構は、様々な場面で役立ちます。例えば、幅の狭い駐車場に車を停めた時を想像してみてください。隣の車にドアをぶつけてしまうのではないかと心配になりますよね。そんな時は、ドアの開き具合を一番小さい段階に設定しておけば、ドアがあまり開かないので、隣の車にぶつける心配を減らすことができます。一方、広々とした場所に車を停めた時は、ドアを大きく開きたいものです。乗り降りする際に、窮屈な思いをしたくないですよね。そんな時は、ドアの開き具合を一番大きい段階に設定すれば、スムーズに乗り降りできます。

このように、多段階調整機構付きのドアストッパーは、運転する人の使い勝手を良くするだけでなく、安全にも配慮した、とても便利な仕組みです。状況に応じてドアの開き具合を調整することで、安全で快適な運転を楽しむことができます。

| 機構 | 従来のドアストッパー | 多段階調整機構付きドアストッパー |

|---|---|---|

| 部品 | 単純な棒状の部品 | 複雑な形状のばね(例:波型) |

| 機能 | ドアを止める(単一) | ドアの開き具合を多段階で調整 |

| メリット | – | 狭い場所:隣の車にドアをぶつける心配を軽減 広い場所:スムーズな乗り降り |

| 段階調整 | – | ばねの山の数で調整(例:三段階、四段階) |