車の操縦性に関わるジオメトリー

車のことを知りたい

車の『ジオメトリー』って、よく聞くけど、具体的にはどういうものなんですか?

車の研究家

簡単に言うと、車のタイヤや車体の動き方を決める、部品の配置や長さ、角度のことだよ。例えば、自転車のハンドルを傾けるとタイヤも一緒に傾くよね? あれもジオメトリーの一つと言えるんだ。

車のことを知りたい

なるほど。でも、ただタイヤが傾くだけじゃなく、もっと複雑な動きもするんですよね?

車の研究家

その通り! 車が加速した時、ブレーキをかけた時、カーブを曲がった時など、様々な状況でタイヤや車体がどう動くか、それをジオメトリーで調整しているんだ。乗り心地やタイヤの減り具合にも影響する、大切な要素なんだよ。

ジオメトリーとは。

車の部品の配置や動きに関する「ジオメトリー」という言葉について説明します。ジオメトリーは、本来は幾何学という意味で、車に関して言うと、ばねの仕組みやハンドルの仕組みの配置のことを指します。これらの仕組みは、複数の部品がつながって車輪や車体の動きをコントロールしています。ジオメトリーとは、それぞれの部品の配置や動きのことを指し、具体的には、タイヤの傾きや向き(キャンバー、キャスターなど)、車体が傾いたときの車軸の中心位置(ロールセンター)、ブレーキをかけたときやアクセルを踏んだときの車の挙動(アンチダイブ、アンチスクォト)、ハンドルを切ったときの左右のタイヤの動きの関係(アッカーマン、パラレルステアリング)などがあります。これらの部品の配置や動きは、車の運転のしやすさ、乗り心地、タイヤのすり減り具合に大きく影響するため、車を作る上でとても重要な要素です。

ジオメトリーとは

車輪の取り付け角度や、ばね上の車体とばね下の車軸を結ぶ様々な部品の配置、動き方を定めた設計図を、幾何学的な配置という意味を持つ「ジオメトリー」と呼びます。これは、車の動き、特に操縦性や乗り心地、そしてタイヤの寿命に大きな影響を与える重要な要素です。

ジオメトリーは、ハンドルの動きに合わせてタイヤの向きを変える操舵機構と、路面の凹凸を吸収して車体の揺れを抑える緩衝装置の配置や動きを細かく規定します。これらの機構は、複数の棒状の部品や腕状の部品が複雑に組み合わされてできており、車輪と車体の動きを制御しています。部品の寸法や取り付け角度、可動範囲などを調整することで、車輪の動きを最適化し、ドライバーの意図した通りの走行を実現します。

例えば、タイヤが路面と接する角度は、ジオメトリー調整の重要な要素の一つです。この角度が適切でないと、タイヤの一部だけが路面に強く押し付けられたり、逆に十分に接地しなかったりします。これにより、タイヤの摩耗が早まったり、ハンドル操作への反応が鈍くなったり、ブレーキの効きが悪くなったりするなどの問題が生じます。

また、左右の車輪の角度や位置関係も、ジオメトリーの重要な要素です。これらのバランスが崩れると、車が左右どちらかに傾いたり、ハンドルが真っ直ぐに戻らなかったり、左右のタイヤの摩耗に差が出たりすることがあります。

ジオメトリーは、車の性能を最大限に引き出すための重要な要素であり、車種や使用目的に合わせて最適な設定が必要です。快適な乗り心地と安定した操縦性、そしてタイヤの長持ちを実現するために、専門家による綿密な調整が必要不可欠です。

| 項目 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| ジオメトリー | 車輪の取り付け角度や、ばね上の車体とばね下の車軸を結ぶ様々な部品の配置、動き方を定めた設計図 | 車の動き(操縦性、乗り心地、タイヤの寿命)に大きな影響 |

| 操舵機構 | ハンドルの動きに合わせてタイヤの向きを変える機構 | ハンドルの動きとタイヤの向きの関係性を決定 |

| 緩衝装置 | 路面の凹凸を吸収して車体の揺れを抑える機構 | 乗り心地に影響 |

| タイヤの接地角度 | タイヤが路面と接する角度 | タイヤの摩耗、ハンドル操作への反応、ブレーキの効き |

| 左右の車輪の角度/位置関係 | 左右の車輪の角度と位置関係 | 車の傾き、ハンドルの戻り、左右のタイヤの摩耗差 |

車輪の配置

車の動きを左右する重要な要素の一つに、車輪の取り付け角度、つまり配置があります。これは、タイヤが路面に対してどのように傾いているか、そして操舵軸がどのように傾いているかを細かく調整するもので、車の挙動に大きな影響を与えます。

まず、タイヤの傾き具合を示すのがキャンバーです。正面から見て、タイヤが垂直線に対して内側に傾いている状態をネガティブキャンバー、外側に傾いている状態をポジティブキャンバーと呼びます。ネガティブキャンバーにすると、旋回時にタイヤの接地面積が増え、グリップ力が向上する効果があります。しかし、過度なネガティブキャンバーはタイヤの内側が早く摩耗する原因となります。

次に、操舵軸の傾きを表すのがキャスターです。側面から見て、操舵軸が後方に傾いている状態をポジティブキャスターと呼びます。自転車の前輪を思い浮かべると分かりやすいでしょう。ポジティブキャスターは、直進安定性を高める効果があり、ハンドル操作後に自然と直進状態に戻るように働きます。

これらのキャンバーやキャスター、そしてトーと呼ばれるつま先と踵の角度調整などをまとめてホイールアライメントと呼びます。適切なアライメントは、タイヤの性能を最大限に引き出し、車の直進安定性、コーナリング性能、そして乗り心地を向上させるだけでなく、タイヤの寿命を延ばすことにも繋がります。タイヤが偏って摩耗していたり、ハンドルが左右どちらかに取られたり、走行中に異常な振動や異音が発生する場合は、アライメントが狂っている可能性があります。安全で快適な運転を維持するためにも、定期的な点検と調整を行い、最適な状態を保つように心がけましょう。

| 項目 | 説明 | 効果 | 問題点 |

|---|---|---|---|

| キャンバー | タイヤの垂直線に対する傾き具合。内側:ネガティブ、外側:ポジティブ | ネガティブ:旋回時のグリップ力向上 | ネガティブ:タイヤの内側の摩耗促進 |

| キャスター | 操舵軸の後方への傾き。自転車の前輪のような傾き。 | 直進安定性向上、ハンドル操作後の直進復帰 | |

| トー | タイヤのつま先と踵の角度 | ||

| ホイールアライメント | キャンバー、キャスター、トーの調整 | タイヤ性能最大化、直進安定性向上、コーナリング性能向上、乗り心地向上、タイヤ寿命延長 | 不良時はタイヤの偏摩耗、ハンドルの左右への取られ、異常な振動や異音 |

車体の傾き

車は、曲がる時に遠心力を受けます。この力に対抗するために、車体は外側に傾こうとします。この傾きの中心となる仮想的な点がロールセンターと呼ばれます。ロールセンターの位置は、車の操縦安定性に大きく関わっています。

ロールセンターの位置は、主にサスペンションの構造によって決まります。サスペンションは、車体とタイヤを繋ぐ部品で、路面からの衝撃を吸収する役割を担っています。サスペンションの形式や取り付け位置、アームの長さなどがロールセンターの高さを左右します。

一般的に、ロールセンターは地面に近いほど、車体の傾きは大きくなります。これは、ロールセンターが低いと、遠心力によって車体を傾けるモーメントが大きくなるためです。逆に、ロールセンターが高いと、車体の傾きは小さくなります。

ロールセンターが高い車は、安定感があり、運転しやすいと感じる人が多いです。カーブを曲がるときの車体の傾きが少なく、しっかりと路面を捉えている感覚が得られるからです。しかし、路面からの衝撃は伝わりやすくなるため、乗り心地は硬くなる傾向があります。スポーツカーなど、走行性能を重視する車では、ロールセンターを高く設定することが一般的です。

一方、ロールセンターが低い車は、乗り心地が良くなります。路面からの衝撃を吸収しやすく、車体が滑らかに動くからです。しかし、カーブでは車体が大きく傾き、安定感が低くなる可能性があります。特に高速走行時は、不安定に感じることがあります。快適性を重視する車や、オフロード走行を想定した車では、ロールセンターを低めに設定することがあります。

最適なロールセンターの位置は、車の用途や運転者の好みによります。そのため、自動車メーカーは、様々な要素を考慮しながら、ロールセンターを設定しています。高い走行性能と快適な乗り心地を両立させるためには、サスペンションの設計が重要になります。

| ロールセンターの位置 | 車体の傾き | 安定感 | 乗り心地 | 適した車種 |

|---|---|---|---|---|

| 高い | 小さい | 高い | 硬い | スポーツカーなど、走行性能重視 |

| 低い | 大きい | 低い | 良い | 快適性重視、オフロード車 |

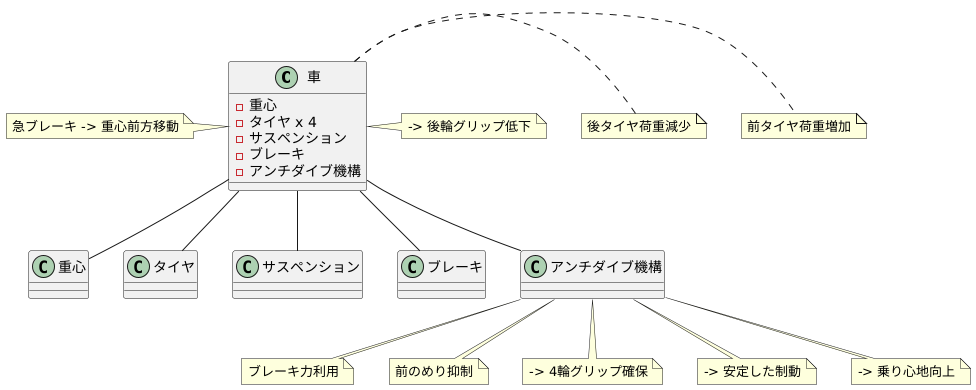

制動時の挙動

車は、止まる際にブレーキを踏みますが、その時に前のめりになる動きがよく見られます。この動きは、急な停止が必要な時に、後ろのタイヤの接地感が薄れ、思うように止まれない原因となります。前のめりを抑える工夫の一つとして、「アンチダイブ機構」という設計があります。これは、ブレーキを踏んだ際に、車が前方に沈み込むのを和らげるための仕組みです。

車が前のめりになる現象は、急ブレーキをかけた時に、車の重心が前方に移動することに起因します。この時、前のタイヤには大きな力がかかり、反対に後ろのタイヤにかかる力は小さくなります。後ろのタイヤにかかる力が小さくなると、路面をしっかりと掴む力が弱まり、車が不安定になる危険性があります。特に、カーブを曲がりながらブレーキをかける場合や、滑りやすい路面を走る際には、この現象の影響が大きくなり、危険度が増します。

アンチダイブ機構は、このような危険を減らすために、ブレーキを踏んだ時に発生する力を使って、車の前のめりになる動きを制御します。具体的な仕組みは車種によって異なりますが、多くの場合、サスペンションの部品配置や、ブレーキの油圧配管の経路を工夫することで、前のめりの動きを打ち消す力を発生させています。

アンチダイブ機構によって前のめりが抑えられると、急ブレーキ時でも4つのタイヤすべてがしっかりと路面を掴むことができます。そのため、ドライバーはより安定した状態でブレーキ操作を行うことができ、危険を回避しやすくなります。また、乗っている人にとっても、前のめりによる不快感が軽減されるため、乗り心地の向上にも繋がります。このように、アンチダイブ機構は、車の安全性と快適性を高めるための重要な技術の一つと言えるでしょう。

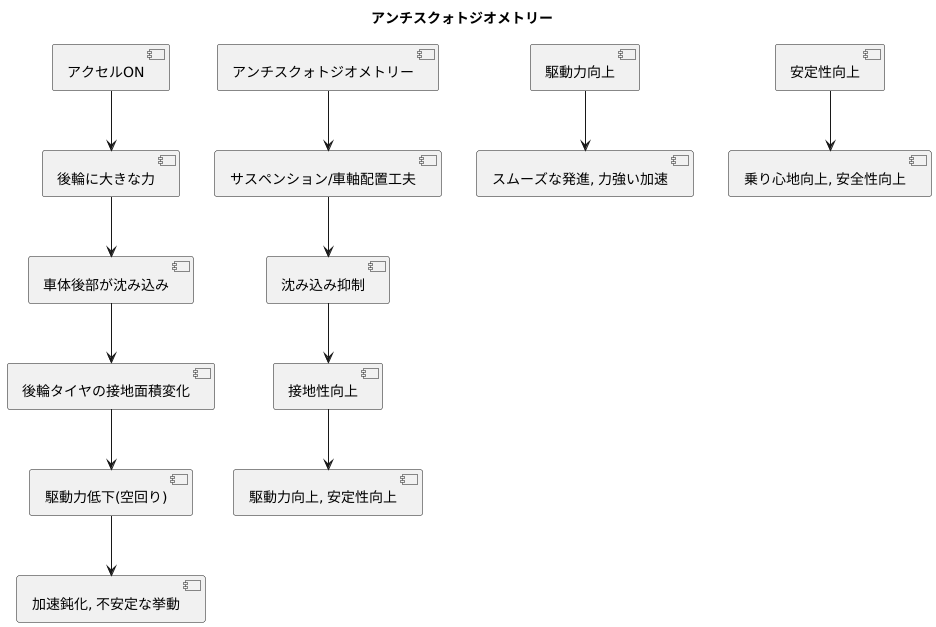

加速時の挙動

車は、アクセルを踏むと前に進みますが、その動き出し方の良し悪しは、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。加速時の動き、つまり挙動は、乗り心地や運転のしやすさにも大きな影響を与えます。この挙動を左右する重要な要素の一つに、車軸の配置、いわゆるジオメトリー設計が挙げられます。

アンチスクォトジオメトリーは、このジオメトリー設計の一つで、加速時の車体の沈み込みを抑えるための工夫です。車が動き出す時、特に勢いよくアクセルを踏んだ時、後輪に大きな力がかかります。この力によって、車体後部が沈み込む現象が起きます。この沈み込みが大きすぎると、後輪のタイヤと路面との接地面積が変わり、駆動力が十分に路面に伝わらず、空回りするような状態になります。結果として、加速が鈍くなり、思ったようにスピードが出ません。また、車体のバランスも崩れ、不安定な挙動につながることもあります。

アンチスクォトジオメトリーは、サスペンションや車軸の配置を工夫することで、この沈み込みを最小限に抑える設計です。具体的には、加速時に発生する力を利用して、車体を水平に保つようにサスペンションに反発力を生じさせます。これにより、後輪の接地性を高め、駆動力を効率的に路面に伝えることができます。

アンチスクォトジオメトリーの効果は、スムーズな発進と力強い加速だけにとどまりません。車体の安定性向上にも貢献し、運転のしやすさ、快適性にもつながります。例えば、信号からの発進時や高速道路への合流時など、スムーズな加速が必要な場面で、その効果を実感できます。また、カーブでの安定性も向上し、より安心して運転を楽しむことができるでしょう。

このように、アンチスクォトジオメトリーは、加速性能の向上だけでなく、乗り心地や安全性にも関わる重要な技術です。車を選ぶ際には、こうした細かな技術にも目を向けると、より自分に合った一台を見つけることができるでしょう。

ハンドルの操舵

車の進む方向を変える操舵輪の角度は、運転操作と連動して変化し、安全な走行に欠かせない要素です。この操舵輪の角度と運転操作の関係性を左右する重要な仕組みが、操舵幾何学です。操舵幾何学には様々な種類があり、代表的なものとしてアッカーマン式と平行式が挙げられます。

アッカーマン式は、旋回時に内側の車輪と外側の車輪の切れ角に差を付けることで、スムーズな旋回を実現する仕組みです。内側の車輪は外側の車輪よりも大きく切れ込むことで、それぞれの車輪が描く円弧の回転中心を一致させ、タイヤの横滑りを抑えます。この方式は、多くの乗用車に採用されており、一般的な道路状況での走行に適しています。特にカーブの多い道では、安定した旋回性能を発揮し、運転のしやすさにつながります。

一方、平行式は左右の車輪が同じ角度で切れ込む仕組みです。アッカーマン式に比べて構造が単純であり、低速での旋回が容易になります。フォークリフトや一部の農業機械など、小回りが必要な車両に適しています。しかし、高速走行時にはタイヤの摩耗が大きくなりやすく、旋回性能もアッカーマン式に劣るため、乗用車にはあまり採用されていません。

操舵幾何学は、車の操縦性や安定性に大きな影響を与えます。車種や用途に合わせて適切な操舵幾何学を選ぶことで、ドライバーの思い通りの走行が可能となり、快適で安全な運転につながります。例えば、スポーツカーは高い旋回性能が求められるため、より高度なアッカーマン式が採用されることもあります。また、大型トラックやバスなどでは、安定性を重視した操舵幾何学が採用されます。このように、操舵幾何学は車の設計において重要な要素の一つと言えるでしょう。

| 操舵幾何学の種類 | 切れ角 | 特徴 | メリット | デメリット | 適用車種 |

|---|---|---|---|---|---|

| アッカーマン式 | 内外で異なる | 内側の車輪の切れ角を外側の車輪よりも大きくする。 | スムーズな旋回、タイヤの横滑り抑制、安定した旋回性能 | 構造が複雑 | 乗用車、スポーツカー |

| 平行式 | 左右で同じ | 左右の車輪が同じ角度で切れ込む。 | 構造が単純、低速での旋回が容易 | 高速走行時のタイヤ摩耗大、旋回性能がアッカーマン式に劣る | フォークリフト、農業機械 |