クルマの後ろの見通し:安全運転の鍵

車のことを知りたい

先生、『後方下方視界』って、車の後ろの地面が見える範囲のことですよね?

車の研究家

そうだね。具体的には、運転席から見て、車の後ろ側の路面が見える範囲のことを指すよ。

車のことを知りたい

首を回して直接見る方法と、ミラーで見る方法があるんですよね?

車の研究家

その通り!直接見るのが『直接視界』、ミラー越しに見るのが『間接視界』だよ。最近はカメラで後ろの地面の様子を映す車もあるんだよ。

後方下方視界とは。

クルマの運転手が、自分の車の後ろ側、特に路面の状態をどのくらい見ることができるかを示す「後方下方視界」について説明します。

後方下方視界には、運転手が直接頭を動かして確認する「直接視界」と、ドアミラーやフェンダーミラー、車内にあるバックミラーを使って確認する「間接視界」の2種類があります。

また、車の真後ろの路面は、これらのミラーを使っても直接見ることは難しいです。そのため、最近では、バンタイプの車などで、車体後部の上の方にミラーを取り付け、運転席から後ろの窓ガラス越しにそのミラーを見ることで、間接的に真後ろの路面を確認できるようにしている車もあります。さらに、バスなどでは、カメラで後方の路面を撮影し、運転席のモニターに映し出すことで確認できるようにしているものもあります。

ちなみに、世界のどの国でも、車の真後ろの視界に関する法的規制は設けられていません。

後ろの見通しの種類

車を運転する上で、安全確認は欠かせません。中でも後方確認は、追突や車線変更時の事故を防ぐために非常に重要です。後方の安全確認には、大きく分けて二つの方法があります。一つは自分の目で直接後ろを見る方法、もう一つは鏡を使って見る方法です。

まず、自分の目で直接後ろを見る方法は、直接視界と呼ばれます。体をひねって後方を確認することで、目で見ているため情報が正確で、距離感や車の大きさ、速度などもはっきりと把握できるという長所があります。まるで写真を見ているかのように鮮明な情報を得られるため、安全確認の精度を高めることができます。しかし、確認できる範囲が狭く、首を動かすため前方への注意が一瞬それてしまうという短所もあります。また、大型車やミニバンなど、後方の窓が小さい車種では視界が遮られやすく、十分な確認ができない場合もあるので注意が必要です。

次に、鏡を使って後方を確認する方法は、間接視界と呼ばれます。ルームミラーやサイドミラーを使うことで、首を大きく動かすことなく広い範囲を確認できるという長所があります。前方への注意を維持しながら、左右後方の状況を素早く把握できるため、車線変更時などに非常に役立ちます。ただし、鏡に映る像は実際の距離感や大きさとは異なって見えるため、注意が必要です。特にルームミラーは距離感がつかみにくく、サイドミラーは距離が実際よりも遠くに見えるため、慣れが必要です。また、夜間や雨天時などは鏡に光が反射したり水滴が付いたりして視界が悪化し、正確な情報を得にくくなるという短所もあります。これらの短所を理解し、天候や状況に応じて直接視界での確認も併用することで、より安全な運転を心がけることが大切です。状況に応じて直接視界と間接視界をうまく使い分けることで、安全運転につなげましょう。

| 確認方法 | 名称 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| 自分の目で直接見る | 直接視界 | 情報が正確で、距離感や車の大きさ、速度などもはっきりと把握できる。 | 確認できる範囲が狭く、前方への注意が一瞬それてしまう。大型車やミニバンなど、後方の窓が小さい車種では視界が遮られやすく、十分な確認ができない場合もある。 |

| 鏡を使って見る | 間接視界 | 首を大きく動かすことなく広い範囲を確認できる。前方への注意を維持しながら、左右後方の状況を素早く把握できる。 | 鏡に映る像は実際の距離感や大きさとは異なって見える。夜間や雨天時などは鏡に光が反射したり水滴が付いたりして視界が悪化し、正確な情報を得にくくなる。 |

見えない範囲への対策

運転席に座ると、どうしても見えない場所が出てきます。特に、車両の後方、特に後部衝突防止装置(バンパー)のすぐ後ろは、運転席から直接見ることも、ルームミラーやサイドミラーで間接的に見ることも難しい死角となります。この死角は、背の低い幼児や自転車、小さな障害物などを見落とす原因となり、思わぬ事故につながる危険性があります。後退時に死角に隠れていた人や物に気づかず接触してしまう事故は、残念ながら後を絶ちません。

近年、この危険な死角をカバーするために、様々な工夫が凝らされています。例えば、後部ガラスの上部に設置する補助的な鏡や、車両後方に取り付けた撮影機と、運転席近くの画面に映像を映し出す装置などが実用化されています。これらの補助的な装置は、死角を小さくし、安全性を高める上で大きな役割を果たしています。画面に車両後方の様子が映し出されることで、運転席から直接見えない範囲を確認できるようになり、より安全に後退操作を行うことが可能になります。

しかし、これらの装置はあくまでも補助的なものです。装置の性能には限界があり、天候や設置場所の状態によっては、映像が見えにくくなることもあります。装置に頼りきりになるのではなく、自分の目で直接周囲を確認すること、そしてルームミラーやサイドミラーを用いて間接的に確認することも、安全確保のために非常に重要です。後退時は、必ず首を回し、自分の目で直接後方を確認する習慣をつけましょう。また、周囲に人がいないか注意深く確認し、必要な場合は声をかける、あるいは警笛を鳴らすなどして、相手に自分の存在を知らせることも大切です。安全運転のためには、様々な方法を組み合わせて、周囲の状況を総合的に把握するよう心がけましょう。

| 問題点 | 対策 | 注意点 |

|---|---|---|

| 運転席からの死角、特に後方バンパー付近は幼児や自転車などを見落としやすく危険 |

|

|

法規制の現状

自動車のすぐ後ろの視界確保に関する法的な決まりは、世界的に見てもまだ整っていません。各国で統一されたルールがないため、自動車を作る会社は、それぞれ独自の安全対策を考えています。例えば、後ろの状況を映すカメラやセンサーを取り付けるなど、様々な工夫が凝らされています。

しかし、法的な決まりがないからといって、安全性を軽視してはいけません。運転する人は、周りの状況を常に把握し、安全確認を怠らないようにする必要があります。特に、小さなお子さんやご年配の方がいる場所、車の行き来が多い場所では、より注意深く運転しなければなりません。

具体的には、発進する前には必ず後ろを確認し、死角になりやすい場所に人がいないか注意深く確認しましょう。バックミラーだけでなく、首を回して直接目で確認することも重要です。また、駐車する際も、周囲の状況をしっかり確認し、ゆっくりと安全に車を止めましょう。さらに、夜間や雨天時など、視界が悪い時は、速度を控えめにして、より注意深く運転することが大切です。

自動車を作る会社は、技術の進歩に合わせて、より安全な車を作る努力を続けています。例えば、カメラの性能を向上させたり、センサーの感度を高めたりすることで、運転者の視界をサポートする技術が開発されています。また、人工知能を活用した自動ブレーキシステムなど、事故を未然に防ぐための技術も進化しています。

私たち運転者も、安全運転を心がけることで、事故を防ぎ、安全な交通社会を作っていくことができます。日頃から交通ルールを守り、周りの状況に気を配りながら運転することで、自分自身だけでなく、周りの人たちの安全も守ることができます。安全運転は、社会全体の責任です。一人一人が意識を高め、安全な行動を心がけるようにしましょう。

| 主体 | 課題 | 対策 |

|---|---|---|

| 自動車メーカー | 世界的に統一された安全基準がない | カメラ、センサー、自動ブレーキシステム等の開発 |

| 運転者 | 死角による事故リスク | 発進前・駐車時の目視確認、周囲の状況把握、夜間・雨天時の減速運転 |

技術の進歩と未来

車の技術は日々進化を遂げており、中でも後ろの様子を把握するための技術革新は目覚ましいものがあります。かつてはドアミラーやルームミラーだけに頼っていた後ろの確認も、今では様々な装置の登場で大きく変わろうとしています。

高性能なカメラの登場は、視界を大きく広げました。従来のミラーでは見えにくかった死角も、複数のカメラを組み合わせることで大幅に減らすことが可能になりました。また、距離を測る装置も進化し、後ろに車が近づいてきた際に、音や光で知らせる機能も一般的になりつつあります。これにより、車線変更や合流時の安全性が格段に向上しました。

さらに、人工知能を使った技術も、後ろの安全確認を支援する上で重要な役割を果たしています。人工知能は、カメラやセンサーからの情報をもとに、周囲の車の動きや歩行者の存在を予測することができます。例えば、急に子供が飛び出してきそうな場合、自動でブレーキをかけたり、警報を鳴らしたりすることで、事故を未然に防ぐことが期待されます。

将来は、自動で運転する技術がより進歩することで、運転する人の負担はますます軽くなり、後ろの視界を気にする必要もなくなると考えられています。しかし、どんなに技術が進歩しても、運転する人が安全に対する意識を持つことは何よりも大切です。周りの状況を常に把握し、的確な判断をすることで、安全運転を心がけましょう。新しい技術を取り入れるだけでなく、運転者に対する教育を充実させることも、今後の重要な課題となるでしょう。

技術の進歩は私たちの暮らしを便利で安全なものにしてくれます。しかし、その恩恵を最大限に受けるためには、技術を正しく理解し、安全に利用するための知識と意識を持つことが不可欠です。 技術と人間の協力があってこそ、真に安全な車社会を実現できると言えるでしょう。

| 技術 | 効果 | 課題・注意点 |

|---|---|---|

| 高性能カメラ、距離測定装置 | 死角減少、車線変更・合流時の安全性向上 | – |

| 人工知能 | 周囲の状況予測、事故防止 | – |

| 自動運転技術 | 運転負担軽減 | 運転者の安全意識の維持 |

| 運転者教育 | 技術の理解、安全な利用 | 教育の充実 |

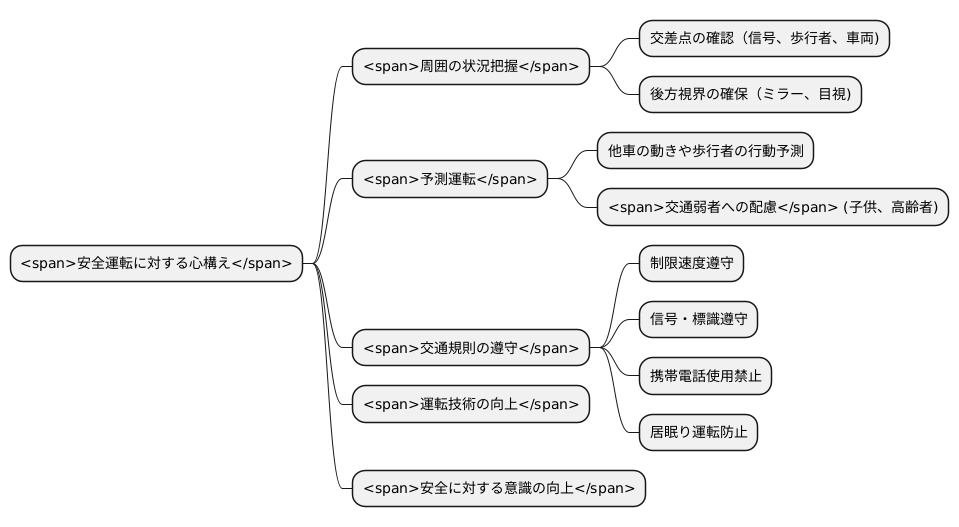

安全運転の心構え

自動車を扱う上で、安全運転に対する心構えは大変重要です。安全運転とは、単に事故を起こさないだけでなく、周囲の人々や環境への配慮に基づいた運転を指します。そのためには、いくつかの大切な要素があります。

まず、周囲の状況把握を徹底することが欠かせません。自分の車の周りの状況だけでなく、より遠くの状況も把握することで、これから起こりうる危険を予測することができます。例えば、交差点に差し掛かる前に左右をよく確認するだけでなく、信号の色や歩行者の動き、他の車の速度なども見て、危険がないか判断する必要があります。また、後方視界の確保も重要です。ルームミラーやサイドミラーだけでなく、直接目視で周囲を確認することで死角を減らし、車線変更や合流を安全に行うことができます。バックミラーは常に調整し、最適な視界を確保しておくべきです。

次に、予測運転を心がけることも重要です。他の車の動きや歩行者の行動を予測することで、危険を未然に防ぐことができます。例えば、対向車が右折しようとしている場合は、無理に直進せず、一時停止して様子を見るなど、慎重な行動が求められます。子供や高齢者がいる場合は、急な飛び出しに備えて速度を落としたり、十分な車間距離を保つなど、交通弱者への配慮も必要です。

さらに、交通規則の遵守は当然のことながら、安全運転の基本です。制限速度を守り、信号や標識に従うことは、事故防止に直結します。また、運転中は携帯電話の使用を控え、運転に集中することも大切です。居眠り運転は大変危険ですので、疲れている時は無理せず休憩を取りましょう。

最後に、運転技術の向上だけでなく、安全に対する意識の向上も重要です。常に安全運転を心がけ、責任ある行動をとることで、自分自身だけでなく、周囲の人々の安全も守ることができます。一人ひとりが交通安全に対する意識を高めることで、より安全で快適な車社会を実現できるでしょう。