乗り心地の鍵、減衰振動

車のことを知りたい

先生、「減衰振動」ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

車の研究家

そうですね。減衰振動とは、揺れがだんだん小さくなっていく揺れのことを言います。ブランコを想像してみてください。漕がずに放っておくと、だんだん揺れが小さくなって最終的には止まりますよね?これが減衰振動です。

車のことを知りたい

なるほど。でも、どうして揺れが小さくなるんですか?

車の研究家

それは、揺れを小さくする抵抗が働くからです。ブランコの場合だと空気抵抗や、ブランコの支点の摩擦などが抵抗になります。車の場合はショックアブソーバーがその役割を果たしていて、揺れを抑えて乗り心地を良くしています。

減衰振動とは。

くるまの用語で「げんすいしんどう」というものがあります。これは、外からの力をなくすと、だんだん揺れがおさまっていく揺れのことをいいます。たとえば、コイルばねに重りをぶら下げて揺らすと、重りに力を加えるのをやめると、重りはしばらく揺れ続けます。これを粘り気のある液体の中に入れると、揺れはすぐに小さくなります。これは、重りとばねのしくみに、粘り気による抵抗が加わり、揺れが小さくなっていくからです。重りは動きのエネルギーをもち、ばねは位置のエネルギーを持っています。これらのエネルギーの合計は一定で、エネルギーは保存されます。この2つの要素だけでは、揺れはずっと続きます。粘り気のある抵抗は、速度に比例して動きのエネルギーを熱エネルギーに変えて、なくしてしまうので、抵抗を加えると揺れは小さくなります。くるまのショックアブソーバーは、車体とばねでできたしくみに抵抗を加える役割をしています。

減衰振動とは

揺れ動きがだんだん小さくなり、やがて止まる現象、それが減衰振動です。まるで漕いでいたブランコを止めた後のように、揺れ幅は徐々に小さくなり、ついには静止します。この減衰振動は、外から力を加えなくても、摩擦や抵抗によってエネルギーが失われることで起こります。 外から力を加え続けると、揺れは持続しますが、減衰振動の場合は、最初の動きが与えられた後は、何もせずに揺れが小さくなります。

この減衰振動は、私たちの日常生活で様々な場面で見られます。例えば、自動車のサスペンションを考えてみましょう。道路のデコボコを乗り越えた時、車は上下に揺れますが、この揺れが長く続くと乗り心地が悪くなります。そこで、サスペンションに減衰振動の仕組みを取り入れることで、揺れを素早く収束させ、快適な乗り心地を実現しています。サスペンションの中には、ばねとショックアブソーバーという部品が入っており、ばねが衝撃を吸収し、ショックアブソーバーが減衰振動を起こして揺れを鎮めます。ショックアブソーバーの中には油が入っており、この油の流れにくさによって減衰の強さを調整しています。

また、建物も地震の揺れに対して減衰振動を利用しています。地震の揺れは、建物に大きな力を加え、損傷を引き起こす可能性があります。建物の構造に減衰装置を組み込むことで、地震のエネルギーを吸収し、揺れを抑えることができます。高層ビルなどでは、この減衰装置が非常に重要な役割を果たし、建物の倒壊を防いでいます。

このように、減衰振動は乗り心地の向上や建物の安全確保など、様々な場面で役立っています。揺れの続く時間を調整することで、目的に合わせて最適な減衰効果を得ることができ、私たちの生活をより安全で快適なものにしています。

| 対象 | 減衰振動の仕組み | 効果 |

|---|---|---|

| 自動車のサスペンション | ばねが衝撃を吸収し、ショックアブソーバー内の油の流れにくさによって減衰振動を起こす。 | 道路のデコボコによる揺れを素早く収束させ、乗り心地を向上させる。 |

| 建物 | 減衰装置が地震のエネルギーを吸収し、揺れを抑える。 | 地震による建物の損傷を防ぎ、安全性を確保する。 |

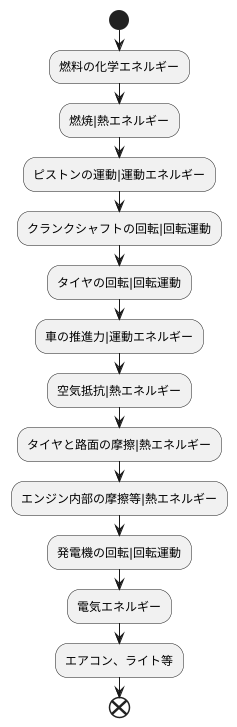

エネルギーの変換

車は走るために、様々な種類のエネルギーを次々に変換しています。 まず、車はガソリンや軽油といった燃料をエンジンの中で燃焼させます。この燃焼という過程で、燃料が持っていた化学エネルギーは熱エネルギーに変換されます。高温・高圧になった気体はピストンを押し、熱エネルギーは運動エネルギーへと変化します。ピストンはクランクシャフトを回転させ、この回転運動は歯車などを介して、最終的にタイヤへと伝達されます。こうして、エンジンの回転運動はタイヤの回転運動に変換され、車は前へと進むのです。

しかし、車が走っている間には、すべてのエネルギーが車の推進力に使われているわけではありません。車が走ると、どうしても空気との摩擦やタイヤと路面との摩擦が生じます。これらの摩擦によって、運動エネルギーの一部は熱エネルギーへと変換されてしまいます。この熱は、車体やタイヤ、周囲の空気に伝わって拡散し、最終的には大気中に逃げていきます。また、エンジン内部でも摩擦や熱の伝導、排気ガスなどによって、熱エネルギーが逃げてしまう部分があります。

さらに、車は様々な装置を動かすためにもエネルギーを使っています。例えば、エアコンを動かすためには電気エネルギーが必要ですし、ライトを点灯させるのにも電気エネルギーが必要です。これらの電気エネルギーは、発電機を回すことで作られています。発電機を回すにはエンジンの回転運動の一部を使うので、結果的には燃料の化学エネルギーが電気エネルギーに変換されていることになります。カーオーディオやカーナビゲーションシステムなども同じように、燃料の化学エネルギーを使って動いています。

このように、車は燃料の化学エネルギーを運動エネルギーや熱エネルギー、電気エネルギーへと複雑に変化させながら、私達を目的地まで運んでくれているのです。エネルギーの変換効率を高めることは、燃費を良くし、環境への負荷を減らす上で非常に重要です。そのため、自動車メーカーは様々な技術開発に取り組んでいます。

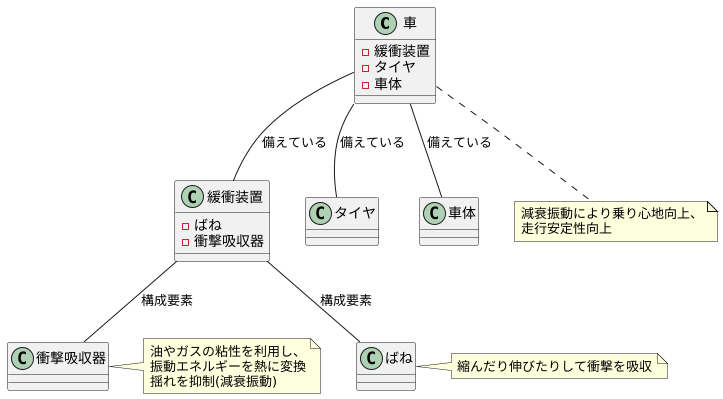

自動車における減衰振動

車は、道路の凸凹をタイヤで受けると、車体が上下に揺れます。この揺れが長く続くと、乗り心地が悪くなり、運転のしやすさにも影響が出ます。そこで、揺れを素早く抑えるために、車は「緩衝装置」と呼ばれる部品を備えています。この緩衝装置は、主にばねと「衝撃吸収器」から構成されています。

ばねは、縮んだり伸びたりすることで、路面からの衝撃を吸収する役割を担います。しかし、ばねだけでは、一度揺れ始めるとなかなか揺れが収まりません。そこで、衝撃吸収器が重要な役割を果たします。衝撃吸収器は、油の粘り気を利用して、振動の力を熱に変えて吸収し、揺れを素早く抑える働きをします。

この揺れを抑える働きを「減衰振動」と言います。減衰振動の性能が良い車は、路面の凸凹による揺れが少なく、快適な乗り心地となります。まるで魔法のじゅうたんに乗っているかのように、滑らかに路面を走ることができます。また、カーブを曲がるときやブレーキを踏むときに、車体が大きく傾くのを防ぎ、安定した走行を可能にします。

衝撃吸収器には様々な種類があり、油以外にもガスを利用したものなど、車の種類や用途に合わせて適切なものが選ばれます。例えば、スポーツカーのように速く走ることを重視した車では、固めの衝撃吸収器が使われ、車体の揺れを抑えて安定性を高めます。一方、高級車のように乗り心地を重視した車では、柔らかめの衝撃吸収器が使われ、路面からの衝撃を優しく吸収して快適な乗り心地を実現します。このように、減衰振動は車の乗り心地や走行安定性に大きく関わっており、車の設計において重要な要素の一つです。

減衰の調整

車体の揺れを制御する上で、とても大切なのが減衰の調整です。この減衰は、ショックアブソーバーという部品によって調整されます。ショックアブソーバーは、路面の凹凸などによる衝撃を吸収し、車体の揺れを抑える役割を果たしています。

このショックアブソーバーの働き具合、つまり減衰の強さを調整することで、車の乗り心地や走行安定性を変化させることができます。減衰を強くすると、車体の揺れはすぐに収まります。まるで重い錘をつけた振り子のように、素早く静定します。これは、スポーツ走行など、車体の安定性を重視する場合に有効です。しかし、路面の小さな凹凸も拾ってしまうため、乗り心地は硬くなります。まるで板の上に乗っているような、ゴツゴツとした感覚を覚えるでしょう。

反対に、減衰を弱くすると、車体の揺れはゆっくりと収まります。まるで軽い錘をつけた振り子のように、しばらく揺れ続けます。これは、快適性を重視する場合に有効で、路面の凹凸を吸収し、滑らかな乗り心地を実現します。まるで雲の上を走っているかのような、ふわふわとした感覚を覚えるでしょう。ただし、揺れが長く続くため、車体の安定性は低下します。カーブを曲がるときなど、車体が大きく傾く感覚があり、不安定に感じることもあります。

最適な減衰の強さは、車種や路面状況、運転の好みなどによって大きく変わります。スポーツカーのように、走行性能を重視する車は、減衰を強く設定するのが一般的です。一方、高級車のように快適性を重視する車は、減衰を弱く設定するのが一般的です。

近年では、電子制御技術を用いて、走行状況に応じて減衰力を自動的に調整する装置も登場しています。これにより、高速道路では安定した走りを実現し、一般道では快適な乗り心地を両立することが可能となりました。路面状況や運転操作に応じて、常に最適な減衰力を実現することで、安全で快適な運転を支援しています。

| 減衰の強さ | 車体の揺れ | 乗り心地 | 走行安定性 | 適した状況 |

|---|---|---|---|---|

| 強い | すぐに収まる | 硬い (ゴツゴツ) | 高い | スポーツ走行など |

| 弱い | ゆっくり収まる | 柔らかい (ふわふわ) | 低い | 快適性重視 |

様々な場面での応用

揺れをうまく抑える技術は、車だけでなく、実に様々な場所で役立っています。例えば、高い建物や大きな橋のような構造物は、地震や風の影響で大きく揺れることがあります。このような揺れを抑えるために、揺れを吸収する装置が設置されています。この装置は、揺れのエネルギーを熱などの別のエネルギーに変換することで、構造物全体の揺れを小さくし、安全性を高め、長く使えるようにしています。

私たちの身近な家電製品でも、この技術は活用されています。洗濯機を思い浮かべてみてください。脱水時には高速回転するため、大きな振動が発生します。この振動を抑えるために、洗濯機には振動を吸収する部品が組み込まれています。これにより、脱水時のガタガタという音を小さくし、洗濯機が安定して動作するようにしています。冷蔵庫も同じです。冷蔵庫の中には、冷やすための圧縮機が入っており、この圧縮機は動作時に振動を発生させます。この振動を抑えることで、冷蔵庫の静音性を高め、快適な生活環境を実現しています。

さらに、鉄道の分野でもこの技術は応用されています。電車が高速で走行すると、車体や線路が振動し、騒音が発生します。この振動と騒音を低減するために、線路には振動を吸収する装置が設置され、車体にも振動を抑える工夫が凝らされています。これにより、乗客の快適性を向上させるとともに、周辺環境への騒音の影響も軽減しています。このように、揺れを抑える技術は、私たちの生活の様々な場面で、安全で快適な環境を提供するために役立っています。

| 分野 | 揺れ/振動の原因 | 揺れ/振動対策 | 対策の効果 |

|---|---|---|---|

| 建築(建物、橋など) | 地震、風 | 揺れを吸収する装置 | 揺れを小さくし、安全性を高め、構造物の寿命を延ばす |

| 家電(洗濯機) | 脱水時の高速回転 | 振動を吸収する部品 | 振動音を小さくし、安定した動作を実現 |

| 家電(冷蔵庫) | 圧縮機の動作 | 振動を抑える機構 | 静音性を高め、快適な生活環境を実現 |

| 鉄道 | 高速走行時の車体や線路の振動 | 線路の振動吸収装置、車体の振動抑制 | 乗客の快適性向上、周辺環境への騒音軽減 |