車の心臓、エンジンのサイクル

車のことを知りたい

先生、「サイクル」って、車がぐるぐる回ることを指しているんですか?タイヤの回転のことですか?

車の研究家

いい質問だね。タイヤの回転もぐるぐる回るけど、ここでいう「サイクル」はエンジンの内部での状態変化の繰り返しを指しているんだ。たとえば、ピストンが上下に動いて、燃料が燃えて、また最初の状態に戻るまでの一連の流れのことだよ。

車のことを知りたい

なるほど。でも、エンジンの状態変化にもいろいろ種類があるんですか?

車の研究家

そうなんだ。燃料の燃え方によって「定容サイクル」「定圧サイクル」「複合サイクル」の3つに分かれる。それぞれ、熱の加えられ方が違うんだよ。例えば、定容サイクルは体積が一定の状態で熱が加えられるんだ。

サイクルとは。

車の用語で「サイクル」というものがあります。これは、ある状態から始まって色々な変化を経て、再び最初の状態に戻ることを繰り返す一連の変化のことです。ピストン機関の動きの説明に使われるサイクルには、熱の加え方によっていくつかの種類があります。(1) 定容サイクル(オットーサイクル)は、体積が一定のままで熱が加えられることを想定したものです。(2) 定圧サイクル(ディーゼルサイクル)は、圧力が一定のままで熱が加えられることを想定したものです。(3) 複合サイクル(サバテサイクル)は、一部は体積が一定、残りは圧力が一定のままで熱が加えられることを想定したものです。実際のエンジンでは、火花で燃料に火をつけるタイプのエンジンは定容サイクルに近く、圧縮して燃料に火をつけるタイプのエンジンのうち、回転速度が遅いものは定圧サイクルに近く、回転速度が速いものは複合サイクルに近い動き方をします。

はじめに

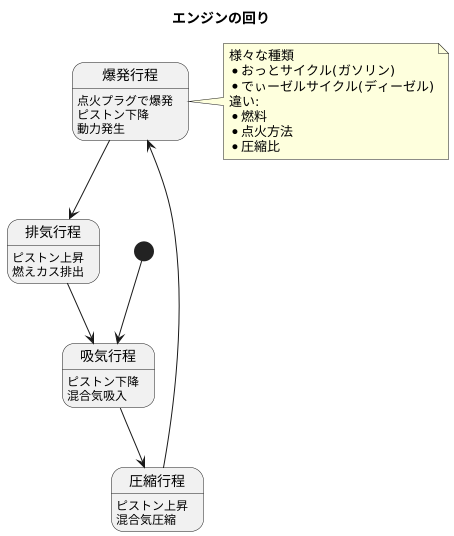

車は、今の世の中でなくてはならない移動の手段となっています。人や物を運ぶだけでなく、経済活動や日々の暮らしを支える重要な役割を担っています。そして、その車の心臓部と言えるのが動力源であるエンジンです。エンジンは精密で複雑な機械ですが、基本的な仕組みは「繰り返し」という考え方で理解することができます。この繰り返しは「回り」とも呼ばれ、ある状態から始まり、変化を経て元の状態に戻る一連の流れを指します。

エンジンの回りには、吸気、圧縮、爆発、排気の四つの行程があります。吸気行程では、ピストンが下がり、空気と燃料の混合気がエンジン内部に取り込まれます。この混合気は、次の圧縮行程でピストンが上がることで圧縮され、温度と圧力が上昇します。そして、爆発行程では、圧縮された混合気に点火プラグで火花が飛ばされ、爆発的に燃焼します。この燃焼によってピストンが押し下げられ、車が動くための力が発生します。最後の排気行程では、ピストンが再び上がり、燃えカスがエンジン外部へ排出されます。この一連の行程を繰り返すことで、エンジンは継続的に動力を生み出しています。

エンジンの回りには、ガソリンエンジンでよく使われる「おっとサイクル」や、ディーゼルエンジンで使われる「でぃーゼルサイクル」など、様々な種類があります。これらの違いは、主に燃料の種類や点火方法、圧縮比などにあります。それぞれの回りの特徴を理解することで、エンジンの効率や性能についてより深く知ることができます。本稿では、エンジンの働きを理解する上で重要な、様々な回りについて詳しく説明していきます。それぞれの回りの仕組みや特徴、そして利点や欠点などを理解することで、車全体の性能や燃費についてもより深く理解できるようになるでしょう。

様々なサイクルの種類

動力機関において、燃焼から動力を得る過程は様々な種類に分けられます。これらは主に熱力学的な変化に基づいて分類され、代表的なものとして定容サイクル、定圧サイクル、そして複合サイクルの3つが挙げられます。

まず、定容サイクルは、燃焼による熱の供給が体積一定の下で行われるという理論的な過程を想定したものです。密閉された容器の中で燃料が燃焼し、その熱によって容器内の気体が膨張し、ピストンを押し出すイメージです。このサイクルでは、体積が変化しないため、熱の供給による圧力上昇が大きくなります。この大きな圧力変化が動力の源となりますが、実際には完全な定容状態を維持することは難しく、理想化された理論モデルと言えます。

次に、定圧サイクルは一定の圧力下で熱の供給が行われると仮定したサイクルです。ピストンが動くことで燃焼室の体積が変化し、圧力が一定に保たれるように熱が供給されます。定容サイクルに比べて圧力上昇は緩やかですが、体積変化が大きいため、より多くの仕事を取り出すことができます。こちらも理想的な条件を想定したモデルであり、現実のエンジンでは完全に一定の圧力を維持することは困難です。

最後に、複合サイクルは定容サイクルと定圧サイクルの両方の特徴を組み合わせたものです。燃焼過程の一部を定容、一部を定圧で行うことで、それぞれの利点を活かすことを目指しています。具体的には、まず体積一定で熱を供給し、その後圧力一定で熱を供給するという二段階の過程を経ます。これにより、定容サイクルのような高い圧力上昇と、定圧サイクルのような大きな体積変化を両立させることができます。複合サイクルは、実際のエンジンの動作により近いモデルであり、より正確な性能予測に役立ちます。

これらのサイクルは、いずれも理想化されたモデルであり、現実のエンジンでは摩擦や熱損失など様々な要因が影響するため、これらのサイクルの通りの動きをするわけではありません。しかし、これらのサイクルを理解することは、エンジンの基本的な動作原理を理解する上で非常に重要であり、エンジンの設計や性能向上に不可欠な知識となります。

| サイクルの種類 | 熱供給時の条件 | 特徴 |

|---|---|---|

| 定容サイクル | 体積一定 | 熱供給による圧力上昇が大きい 体積変化がないため、仕事量は少ない 理想化された理論モデル |

| 定圧サイクル | 圧力一定 | 圧力上昇は緩やか 体積変化が大きいため、仕事量が多い 理想的な条件を想定したモデル |

| 複合サイクル | 定容と定圧を組み合わせる | 定容サイクルのような高い圧力上昇と定圧サイクルのような大きな体積変化を両立 実際のエンジンの動作に近いモデル |

定容サイクル

定容サイクルは、別名オットーサイクルとも呼ばれ、ガソリン自動車の心臓部であるエンジンの働きを理論的に説明するものです。このサイクルは、エンジンのピストンが上方に上がりきった状態、すなわち上死点と呼ばれる位置で燃料と空気の混合気に火花を飛ばし、爆発的に燃やすことを想定しています。この燃焼は非常に速く、ピストンが動くよりもずっと短い時間で起こるため、ピストンが動いていない、つまり体積が変化しないと考えて計算を進めます。これが「定容」と呼ばれるゆえんです。

この燃焼によって、混合気は瞬時に高温高圧の状態になります。この力強い圧力がピストンを押し下げる力となり、ピストンとつながるクランク軸という部品を回転させます。この回転運動こそが、自動車を動かすための動力源となるのです。定容サイクルは、理想的な状態を想定した理論モデルです。現実のエンジンでは、燃焼速度は無限大ではなく、ピストンも完全に静止しているわけではありません。また、熱の一部はエンジン外部に逃げてしまいます。つまり、現実のエンジンは、定容サイクルで想定されるほど効率よく動いているわけではないのです。しかし、このサイクルはエンジンの基本的な仕組みを理解する上で非常に重要な役割を果たしています。エンジンの性能を向上させるための様々な工夫は、いかにこの定容サイクルに近づけるか、という点に集約されているとも言えるでしょう。例えば、燃焼速度を速める工夫や、熱の損失を減らす工夫など、様々な技術開発がこのサイクルを参考にしながら進められています。このように、定容サイクルは、ガソリンエンジンの設計や性能向上を考える上で欠かせない、重要な理論的基礎となっています。

| 名称 | 概要 | 特徴 | 現実との違い | 目的/利点 |

|---|---|---|---|---|

| 定容サイクル (オットーサイクル) | ガソリンエンジンの理論的モデル | 上死点で燃料と空気の混合気に点火、体積変化なしで燃焼 | 燃焼速度は無限大ではない、ピストンは完全に静止していない、熱の一部はエンジン外部に逃げる | エンジンの基本的な仕組みを理解、エンジンの性能向上のための工夫 |

定圧サイクル

定圧サイクルは、ディーゼルサイクルとも呼ばれ、ディーゼル機関で使われている燃焼サイクルです。ディーゼル機関の特徴である定圧燃焼について詳しく見ていきましょう。まず、ディーゼル機関では、ピストンが上昇し、シリンダー内の空気を圧縮することで温度を上げます。この高温高圧の空気に燃料を噴射すると、空気の温度が高いため、火花がなくても燃料は自己着火します。ガソリン機関のように点火プラグは必要ありません。燃料の噴射はピストンが上死点に達した直後から始まり、ピストンが下がり始める燃焼行程の間中、一定の期間続きます。燃料が燃焼するにつれて圧力は上昇しようとしますが、同時にピストンが下降することで圧力は低下します。ディーゼル機関では、これらの圧力上昇と圧力低下が釣り合うように燃料噴射を制御することで、燃焼中のシリンダー内圧力をほぼ一定に保ちます。これが定圧燃焼です。この定圧燃焼により、ディーゼル機関はガソリン機関よりも高い圧縮比を実現できます。圧縮比が高いと、同じ量の燃料からより多くのエネルギーを取り出すことができ、熱効率が向上します。結果として燃費が良くなり、燃料コストを抑えることができます。高い熱効率と燃費の良さから、ディーゼル機関はトラックやバス、建設機械、船舶、発電機などの大型車両や産業機械に多く採用されています。また、近年では乗用車にもディーゼル機関搭載車が増えてきており、環境性能と経済性を両立する動力源として注目を集めています。ただし、ディーゼル機関はガソリン機関に比べて窒素酸化物や粒子状物質の排出量が多いという課題もあります。そのため、排出ガス浄化技術の開発も進められています。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 圧縮 | ピストンが上昇し、シリンダー内の空気を圧縮し温度を上げる。 |

| 燃料噴射 | 高温高圧の空気に燃料を噴射し、自己着火する(点火プラグ不要)。噴射はピストンが上死点に達した直後から始まり、燃焼行程の間中続く。 |

| 定圧燃焼 | 燃料燃焼による圧力上昇とピストン下降による圧力低下が釣り合い、燃焼中のシリンダー内圧力がほぼ一定に保たれる。 |

| 高圧縮比 | 定圧燃焼により高圧縮比を実現。同じ量の燃料からより多くのエネルギーを取り出せるため、熱効率が向上し、燃費が良くなる。 |

| 排出ガス | 窒素酸化物や粒子状物質の排出量が多いという課題があるため、排出ガス浄化技術の開発が進められている。 |

複合サイクル

複合サイクルとは、サバテサイクルとも呼ばれる、内燃機関における燃焼方式の一つです。これは定容サイクルと定圧サイクル、二つの燃焼方式の長所を組み合わせた、より高度な燃焼方式と言えるでしょう。

具体的には、ピストンが上死点に達し、燃焼室の容積が最小になった状態から燃焼が始まります。この初期段階は定容燃焼と呼ばれ、体積が変化しないまま燃料が燃焼するため、燃焼室内の圧力が急激に上昇します。この急激な圧力上昇は、大きな力を発生させる鍵となります。

その後、燃焼はまだ続いていますが、ピストンは下がり始めます。この段階では、ピストンが下がる速度に合わせて燃料を噴射し続けることで、燃焼室の圧力を一定に保ちながら燃焼を継続します。これが定圧燃焼です。定圧燃焼は、燃料のエネルギーを効率的に仕事に変換することに貢献します。

このように、複合サイクルは、定容燃焼の力強さと定圧燃焼の効率性を組み合わせることで、高い出力と良好な燃費の両立を目指しています。特に、ディーゼルエンジンを高回転で運転する場合の燃焼状態に近く、現代のディーゼルエンジンでは、電子制御技術を用いて、この複合サイクルに近い燃焼制御を行うことで、エンジン性能の向上を図っています。技術の進歩により、燃焼制御はますます精密になり、エンジンの性能は日々進化を続けています。

| 燃焼方式 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 定容燃焼 | 体積一定で燃焼 | 急激な圧力上昇により大きな力を発生 |

| 定圧燃焼 | 圧力一定で燃焼 | 燃料のエネルギーを効率的に仕事に変換 |

| 複合サイクル (定容燃焼 + 定圧燃焼) |

定容燃焼で開始し、定圧燃焼へ移行 | 高い出力と良好な燃費の両立、エンジン性能の向上 |

実際のエンジンとの関係

理論上のエンジン周期は、エンジンがどのように働くかを理解するための簡略化された模型のようなものです。これは学ぶ上で大切な基礎となりますが、現実のエンジンの動きはもっと複雑です。

例えば、燃料が燃える様子を考えてみましょう。理論上は瞬時に燃えると仮定しますが、実際には燃焼にはある程度の時間が必要です。小さな火花から始まり、徐々に広がりながら燃え広がる様子を想像してみてください。この燃え広がる速度や範囲は、エンジンの出力や効率に大きく影響します。

また、燃焼室内の温度や圧力も、理論上は均一だと考えますが、現実には場所によってムラが生じます。燃焼室の形状や燃料の噴射方法など、様々な要因が影響するため、均一な状態を保つことは非常に難しいのです。温度や圧力のムラは、エンジンの性能を低下させるだけでなく、ノッキングと呼ばれる異常燃焼を引き起こす原因にもなります。

さらに、空気を取り込む吸気行程や、燃えカスを排出する排気行程も、理論とは異なる動き方をします。例えば、吸気行程では、空気がスムーズに流れ込むとは限りません。吸気管の形状やバルブの開閉タイミングなどによって、空気の流れが乱れることがあります。同様に、排気行程でも、全ての燃えカスが完全に排出されるわけではなく、一部は燃焼室に残ってしまう場合があります。これらの吸排気の流れもエンジンの効率に大きく関わってきます。

このように、現実のエンジンは理論上の周期よりもはるかに複雑な挙動を示します。しかし、これらの理論はエンジンの基本的な仕組みを理解するための重要な土台となります。エンジンの設計や性能向上のためには、理論と現実の差を埋めるための様々な工夫が凝らされています。そして、より高性能で環境に優しいエンジンを開発するために、現在も研究開発が続けられています。

| 項目 | 理論 | 現実 |

|---|---|---|

| 燃料の燃焼 | 瞬時に燃焼 | 時間をかけて燃焼、燃焼速度や範囲がエンジン出力・効率に影響 |

| 燃焼室内の温度・圧力 | 均一 | ムラが生じる、エンジン性能低下やノッキングの原因 |

| 吸気・排気 | スムーズな流れ | 吸気の流れの乱れ、燃えカスが一部残留、エンジンの効率に影響 |