車の見えない骨格:スティフナー

車のことを知りたい

先生、「スティフナー」って、車全体を強くするための部品のことですか?

車の研究家

そうだね。車全体を強くする部品、というよりは、特定の部品を強くするために使われるものだよ。例えば、ボンネットやトランクリッドのような薄い鉄板を強くするために、裏側に補強としてくっつけられている部品のことを「スティフナー」と呼ぶんだ。

車のことを知りたい

なるほど。薄い鉄板だけだと、へこみやすいから、それを補強するためにスティフナーがあるんですね。他にどんなところにありますか?

車の研究家

いいところに気がついたね。その通りだよ。ボンネットやトランクリッド以外にも、車体全体にはたくさんのスティフナーが使われているんだ。例えば、ドアの中や床下など、見えない部分にもたくさんある。いろんな形や大きさのスティフナーがあって、それぞれ必要な場所に必要な強度を持たせるように設計されているんだよ。

スティフナーとは。

車の部品で『スティフナー』と呼ばれるものについて説明します。『スティフナー』とは、補強材のことです。車体を強くするために使われます。例えば、ボンネットやトランクの蓋は、普通、外側の板と内側の板の二枚でできています。外側の板は、内側の板の縁に巻き込むようにしてくっつけることで、ある程度の強度が保たれています。外側の板は、車体の見た目に関わる部品ですが、補強のために内側の板を取り付けることで、より強度と硬さを高めているのです。この内側の板をボンネットスティフナーやトランクの蓋スティフナーと呼びます。車の車体は薄い金属板を溶接して作られていますが、こうした補強材が色々なところに用いられています。スティフナーは、『リーンフォースメント』や『ガセット』などとも呼ばれます。

車体の構造

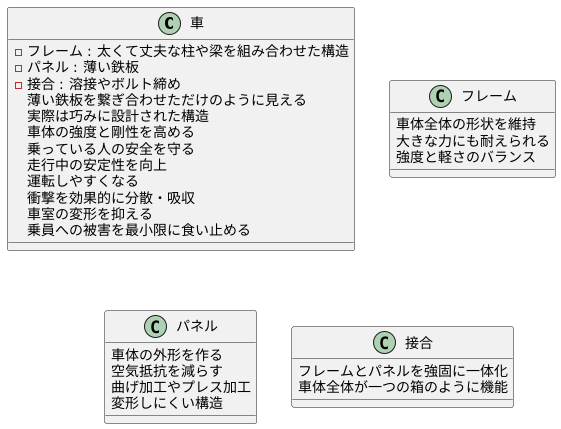

車は、薄い鉄板を繋ぎ合わせただけのように見えますが、実際は巧みに設計された構造をしています。薄い鉄板だけでは、道路の凹凸による振動や、予期せぬ衝突の衝撃に耐えることはできません。そこで、建物の骨組みのように、車体の強度を支える様々な部品が使われています。

まず、骨格となるフレームがあります。これは、太くて丈夫な柱や梁を組み合わせた構造で、車体全体の形状を維持し、大きな力にも耐えられるように設計されています。フレームには、様々な種類の鋼材が使用され、強度と軽さのバランスが考えられています。

さらに、フレームの隙間を埋めるように、パネルと呼ばれる薄い鉄板が取り付けられます。パネルは、車体の外形を作り、空気抵抗を減らす役割も担っています。また、パネル自体も強度を高める工夫が凝らされており、曲げ加工やプレス加工によって、薄いながらも変形しにくい構造になっています。

フレームとパネルの接合部分には、溶接やボルト締めなどの技術が用いられ、強固に一体化されています。これにより、車体全体が一つの箱のように機能し、外部からの力に抵抗することができます。

これらの構造によって、車体の強度と剛性は高まり、乗っている人の安全を守ることができます。また、走行中の安定性が向上し、運転しやすくなります。さらに、万が一の衝突時には、衝撃を効果的に分散・吸収し、車室の変形を抑えることで、乗員への被害を最小限に食い止める効果も期待できます。近年では、新しい素材や製造技術の開発により、より軽く、より強い車体作りが進められています。

見えない補強材

自動車の骨格を支える重要な部品の一つに、補強材があります。普段は目に触れることはありませんが、車体各部に隠れるように配置され、見えないところで私たちの安全を守ってくれています。この補強材は、専門的にはスティフナーと呼ばれ、薄い鉄板で作られた車体の強度と剛性を高める役割を担っています。

では、スティフナーは具体的にどのような場所に隠されているのでしょうか?代表的な場所としては、エンジンルームの蓋の裏側や荷室の蓋の裏側が挙げられます。開けて覗き込めば、格子状や波板状のスティフナーが溶接されているのを見つけることができるでしょう。また、ドアの内側にもスティフナーは隠されています。ドアは開閉時の衝撃を受けやすい部分なので、強度を高めるためにスティフナーが欠かせません。さらに、床下にも複雑な形状のスティフナーが張り巡らされています。床下は車体全体の強度を支える重要な部分であり、多くの力が集中するため、強固なスティフナーが必要となります。

スティフナーの大きな利点は、車体の外観を損ねることなく強度を高められる点です。薄い鉄板だけでは十分な強度が得られませんが、スティフナーを組み合わせることで、軽くて丈夫な車体を作ることが可能になります。また、スティフナーの形状や配置を工夫することで、車体の軽量化も実現できます。不要な重量を減らすことは、燃費の向上に直結するため、環境への負荷を軽減することにも繋がります。このように、スティフナーは安全性能と環境性能の両立に大きく貢献している、現代の自動車製造には欠かせない縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| 部品名 | 役割 | 配置場所 | 利点 |

|---|---|---|---|

| 補強材(スティフナー) | 車体の強度と剛性を高める | エンジンルームの蓋の裏側、荷室の蓋の裏側、ドアの内側、床下など | 車体の外観を損ねずに強度を高める、形状や配置を工夫することで車体の軽量化と燃費向上に貢献 |

様々な種類

車には様々な部品が使われていますが、その中には「補強材」と呼ばれる部品が存在します。補強材は、車体の強度を高め、安全性や走行性能を向上させる重要な役割を担っています。この補強材にも様々な種類があり、それぞれ形状や大きさ、使われる場所が異なります。

板状の補強材は、平らな板のような形状をしており、主に床や屋根などの広い面積を補強するために使用されます。床に用いることで、車体全体のねじれを防ぎ、安定した走行を可能にします。また、屋根に使用することで、車体が変形するのを防ぎ、乗員の安全を守ります。

コの字型の補強材は、断面が「コ」の字のような形状をしており、主に車体の骨格部分を補強するために使用されます。ドアの開口部や窓枠などに用いることで、車体の強度を高め、衝突時の安全性向上に貢献します。また、比較的軽量であるため、燃費の向上にも繋がります。

帽子型の補強材は、断面が帽子のつばのような形状をしており、エンジンを覆うボンネットや荷物を載せるトランクの蓋などに用いられることが多いです。これらの部分は軽量化が求められるため、強度を保ちつつ軽い帽子型の補強材が最適です。

このように、補強材は車体の様々な部分で使用されており、その形状や大きさ、配置場所などは、車種や用途によって細かく設計されています。それぞれの補強材がそれぞれの役割をしっかりと果たすことで、安全で快適な運転を実現しているのです。

| 補強材の種類 | 形状 | 使用場所 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 板状 | 平らな板 | 床、屋根 | ねじれ防止、変形防止 |

| コの字型 | 断面が「コ」の字 | ドア開口部、窓枠 | 強度向上、安全性向上、軽量化 |

| 帽子型 | 断面が帽子のつば | ボンネット、トランクの蓋 | 軽量化、強度確保 |

製造方法

車の骨格を支える部品、補強材。これを作る方法は主に大きく分けて二つあります。一つは、金属の板を型で押し付けて形を作る方法です。この方法は、押し型を作るのに手間がかかりますが、複雑な形の補強材でも作ることができます。例えば、曲がりくねった形や、でこぼこした形など、型さえ作れば様々な形の補強材を製造できます。

もう一つは、金属の板を回転するローラーで挟み込んで形を作る方法です。こちらは、型を作る必要がなく、同じ形の補強材をたくさん作るのに向いています。シンプルな形の補強材であれば、この方法で効率よく作ることができます。例えば、まっすぐな棒状や、緩やかに曲がった板状の補強材など、比較的単純な形のものを大量生産する際に役立ちます。

どちらの方法にも得意なことがあります。複雑な形を作るなら型で押し付ける方法、単純な形をたくさん作るならローラーで挟み込む方法と、使い分けています。

近年では、新しい作り方も試されています。それは、重ねて形を作る方法です。この方法は、設計図通りに材料を重ねていくことで、複雑な形の補強材を簡単に作ることができます。従来の方法では難しかった、細かい部分までこだわった形を作ることが可能になるため、設計の自由度が大きく広がります。

このように、補強材の作り方は時代と共に進化しています。それぞれの作り方にメリットとデメリットがあるので、車の種類や目的に合わせて最適な方法が選ばれています。今後も新しい技術が開発され、より良い補強材が作られていくことでしょう。

| 製造方法 | 説明 | メリット | デメリット | 形状 |

|---|---|---|---|---|

| プレス成形 | 金属の板を型で押し付けて形を作る | 複雑な形状に対応可能 | 型の作成に手間がかかる | 曲がりくねった形、でこぼこした形など |

| ロール成形 | 金属の板を回転するローラーで挟み込んで形を作る | 型の作成が不要、大量生産に効率的 | 単純な形状に限られる | 棒状、緩やかに曲がった板状など |

| 積層造形 | 材料を重ねて形を作る | 複雑な形状を簡単に作成可能、設計自由度が高い | おそらくコストが高い(本文中にはない情報) | 従来の方法では難しかった細かい部分までこだわった形状 |

他の呼び方

車体の強度を上げる部品は、様々な呼び方をされます。部品の形や役割によって、名前が変わることもあります。

よく使われる呼び名の一つに「補強材」があります。これは、読んで字の如く、車体の強度を補うための部品です。板状のものは、平らな板を当て物のように使うことから、「添え板」と呼ばれることが多いです。添え板は、広い面積を補強するのに役立ちます。

「山形材」や「溝形材」といった名前もよく聞きます。これは、部品の断面の形から来ています。山形材は断面が「山」の形をしており、特定の方向からの力に強いのが特徴です。溝形材は断面が「溝」の形をしており、ねじれに対する強度を上げるのに役立ちます。これらは、強度が必要な場所にピンポイントで用いられることが多いです。

複数の部品を繋ぎ合わせる部分に用いる補強材は「繋ぎ板」と呼ばれます。繋ぎ板は、部品同士の接合を強化し、車体全体の強度を向上させる重要な役割を担っています。

他にも、部品を補強するための部品は様々な名前で呼ばれますが、どれも車体の強度を上げるという目的は同じです。これらの補強材は、車全体にわたって使われており、乗る人の安全を守る上で欠かせないものです。車を作る上では、それぞれの部品に最適な補強材を選び、正しく配置することがとても重要です。安全で快適な車を作るためには、これらの補強材が重要な役割を果たしていることを忘れてはなりません。

| 部品名 | 形状 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 補強材 | 様々 | 車体の強度を補う |

| 添え板 | 板状 | 広い面積を補強 |

| 山形材 | 断面が「山」の形 | 特定の方向からの力に強い |

| 溝形材 | 断面が「溝」の形 | ねじれに対する強度を上げる |

| 繋ぎ板 | 様々 | 部品同士の接合を強化、車体全体の強度向上 |

安全性への貢献

車は安全性が何よりも重要です。安全性を高めるための技術の一つとして、車体の骨格を強化する部品、補強材があります。この補強材は、車体の強度と剛性を高め、安全性を向上させる上で大きな役割を担っています。

まず、衝突事故が起きた時、補強材は衝撃を吸収し、車体の変形を抑える働きをします。衝撃を吸収することで、乗っている人へのダメージを少なくし、生存率を高めることに繋がります。事故の衝撃を和らげるクッションのような役割を果たすと言えるでしょう。

さらに、補強材は車体の安定性向上にも貢献しています。車が走行中に発生する振動や風の影響を少なくすることで、安定した走りを実現します。特に高速道路を走る時や、舗装されていないでこぼこ道を走る時には、補強材の効果がはっきりと感じられます。横風を受けてもふらつきにくくなり、でこぼこ道でもスムーズに走ることができるようになります。

補強材は様々な種類があり、車体の様々な場所に配置されています。例えば、ドアの内部や床下、屋根など、重要な部分に配置されることで、車体全体の強度を高めています。これらの補強材は、目に見える部分にはありませんが、乗っている人の安全を守る上で、縁の下の力持ちとして重要な役割を果たしているのです。

このように、補強材は事故の際の衝撃吸収だけでなく、日々の運転における安定性にも大きく関わっています。普段は意識することのない部分ですが、安全な車を作る上で欠かせない技術と言えるでしょう。

| 補強材の役割 | 効果 |

|---|---|

| 衝撃吸収 | 衝突時の衝撃を吸収し、車体の変形を抑え、乗員へのダメージを軽減 |

| 車体安定性向上 | 走行中の振動や風の影響を軽減し、安定した走行を実現 |

| 車体強度向上 | ドア内部、床下、屋根など重要な部分に配置され、車体全体の強度を高める |